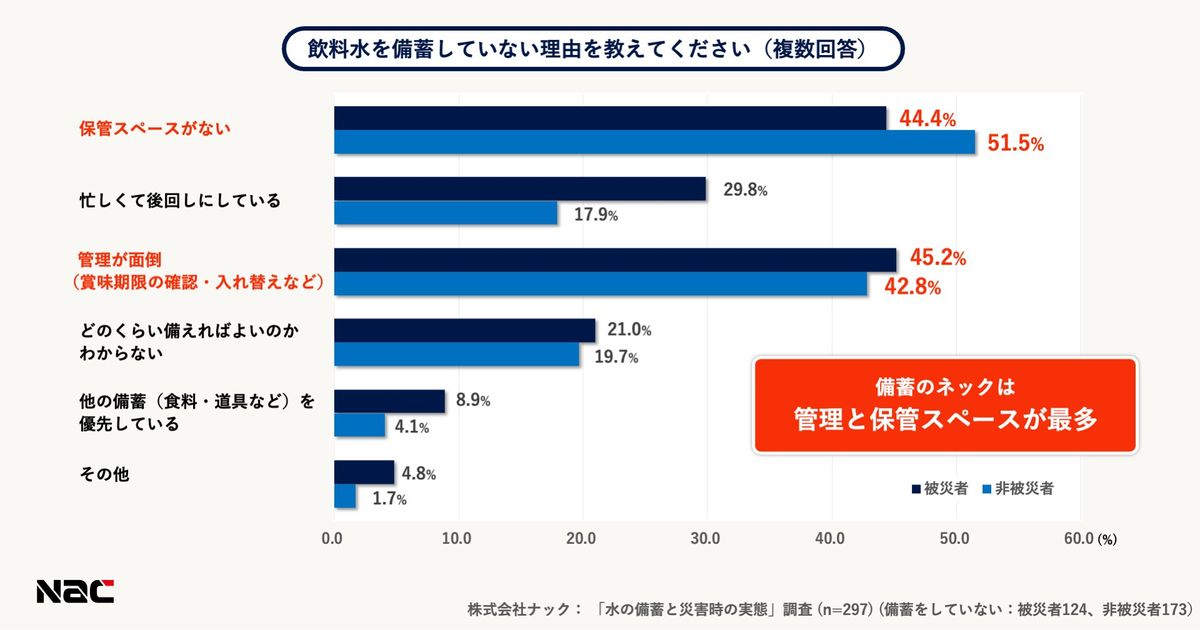

調査によると、水の適切な備蓄量を把握している被災者は非被災者の約1.5倍多いが、実際に推奨量を備蓄できているのは3割未満にとどまる。備蓄が進まない要因として、「収納スペースの不足」と「期限管理の手間」が挙げられた。また、災害時には飲料水だけでなく生活用水も不足しがちであることがわかった。

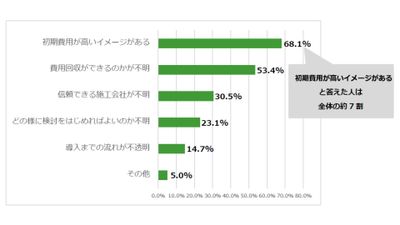

▲水の備蓄が進まない理由は「管理の手間」「保管スペース」

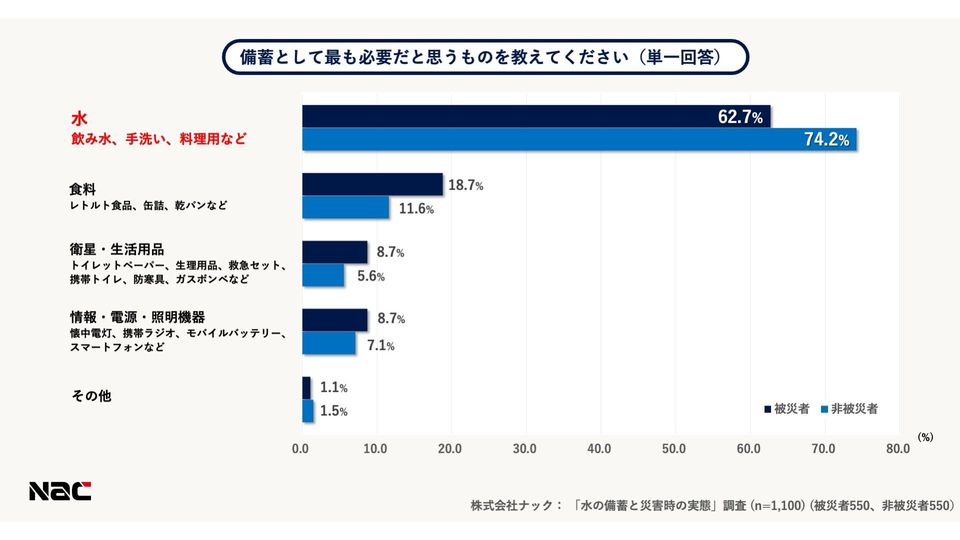

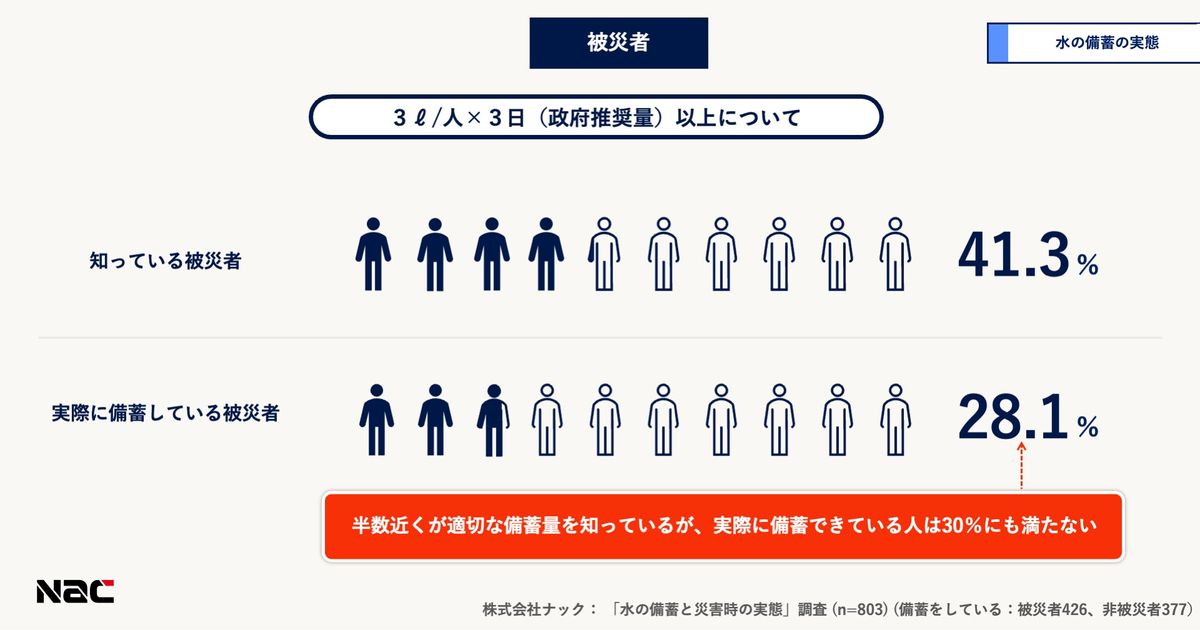

被災者の62.7%が「最も優先して備えるべきものは水」と回答し、非被災者でも74.2%が同様の回答をしている。水の備蓄について「3L/人×3日(政府推奨量)以上が適切」と答えた割合は、被災者で約41.3%、非被災者では約26.2%であった。しかし、実際にその量を備蓄できているのは被災者の28.1%にすぎない。

▲水の備蓄について被災者でも「知っている」と「できている」に大きな差

災害時には水や電気といったライフラインの復旧が遅れるケースが多く、特に「トイレ用水の不足」が深刻な課題として浮上した。約60%以上の被災者が「困った」と答えている。飲料水の確保方法としては、「自宅に備蓄していた水を使用した」が約46.4%で最も多かった。

防災士の隂山弘暉氏は、「災害時に水は命を守る最優先の備えだが、被災経験者であっても推奨備蓄量を満たせていない世帯が多い」と述べている。「ローリングストック」の考え方を取り入れることで、日常生活で使いながら備蓄を続けることができるとされている。

▲防災士 隂山弘暉氏

ナックが展開する宅配水「クリクラ」は、安心・安全なおいしい水を提供しており、ローリングストックにも適しているという。クリクラは、災害時に被災地へウォーターサーバーやボトルを提供するなどの支援活動も行っている。

※本記事の制作にあたってAIを活用しています。