消費者庁の「研究会報告書」に疑問符

意見書では、消費者庁取引対策課がまとめた「デジタル社会における消費取引研究会報告書」に対し、強い懸念が示された。同報告書は「私人間の契約・取引に国家が干渉すべきではない」との原則を掲げており、この方向性が消費者保護の実現を妨げかねないと指摘。

同研究会の委員構成が経済専門家に偏っている点や、重要な議論が非公開で行われた点など、運営面の問題も指摘している。

デジタル被害は深刻化、対策は急務

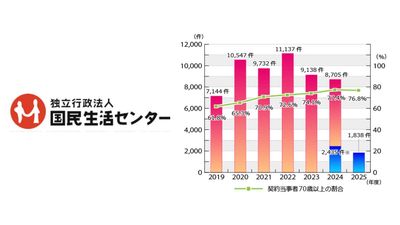

意見書は、特商法改正の必要性を裏付けるデータも提示。定期購入に関する相談件数は2020年の約6万件から、2024年には約9万件に増加。SNS関連の相談も、同時期に約4万件から約8万6千件へと倍増している。さらに、SNS型投資詐欺の被害額は2025年上半期で351.2億円、ロマンス詐欺は239.6億円に上るなど、被害の深刻さが浮き彫りとなっている。日弁連は、こうした被害状況を踏まえ、一刻も早い法改正が必要だと強調した。

消費者保護を基軸にした改正を要望

日弁連は、消費者庁に対し、増え続けるデジタル取引被害に対応するため、政省令やガイドラインの見直しを含む特商法等の改正を速やかに行うよう要求。その際には、問題点を多く含む「研究会報告書」の提言に囚われることなく、あくまで消費者保護を基軸とすべきだと訴えた。また、今後の法改正の検討は、消費者法学者や消費者問題に取り組む弁護士など、多様な関係者が参加する開かれた検討会で行うよう求めている。