ファンケルは、市場で長く愛されるロングセラー製品を続々と生み出している。同社の開発の体制や、ヒット商品のリニューアル戦略などについて、同社の健康食品事業本部 ウェルエイジングブランド部長の向山嘉一氏に話を聞いた。

——健康食品の新成分の研究開発から商品開発に至るまで、どのような体制を構築しているのか聞きたい。

当社は通販事業を展開しているので、お客さまの声をシステムで抽出し、ニーズを把握している。これは通販会社共通の利点だと思う。

さらに当社は通販だけでなく、卸売りも売り上げの3割ほどを占めている。そのため、一般の流通で商品を購入しているお客さまの声も非常に重要視している。定量調査も定性調査も両方実施し、そこから声を拾い上げている。

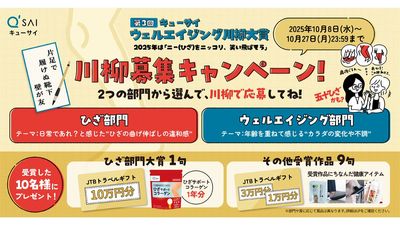

——機能性表示食品「ウェルエイジ プレミアム」について聞きたい。4月に発売したが、売り上げが計画比約400%で推移し、人気のあまり、6月には一時的に販売を停止したほどだと聞いた。大ヒット製品は、どのような経緯で開発に至ったのか?

▲ウェルエイジ プレミアム

「ウェルエイジ プレミアム」には、「キンミズヒキ由来アグリモール類」が含まれている。約10年前の2015年頃、脳機能素材の探索研究の中で、当社の素材ライブラリーから、「キンミズヒキ」を発見した。

その後、さらに研究を進めると、老化細胞の除去というメカニズムを発見した。ここまで7〜8年を要している。

この機能の発見後、2021年頃から「この機能をどう商品化するか?」というものづくりが始まった。そして、お客様調査などから得たニーズと素材をひも付けて、商品開発を進め、今年の4月に「ウェルエイジ プレミアム」として発売できた。開発全体で10年かかった計算になる。

3月下旬に商品発表会を開催し、4月17日の発売に向けて商品を披露した。ファンケルがこのような研究開発をしていること、キンミズヒキにこのような機能があることを先行して発表し、話題作りを図った。大反響を受け、予約販売を開始することで、極力お客さまを待たせないように工夫も行った。

「キンミズヒキエキス末」は、安全性と有効性の観点から独自の規格基準を設け、専用に製造している原料である。有効成分「アグリモール類」の安定した抽出には、高度な技術と、繊細な管理が求められる。当社では、原料の栽培から成分の抽出まで、一貫して品質にこだわり、安定した機能性と品質の確保に努めている。

お客さまに「ウェルエイジ プレミアム」を安定的に提供していくため、一時的に販売を停止したが、現在公式サイト「ファンケルオンライン」では、定期便限定で販売を再開している。本格的な再販は今秋以降を予定している。

——大ヒット製品「ウェルエイジ プレミアム」は素材先行型だったが、マーケットインの発想で開発されるケースもあるか?

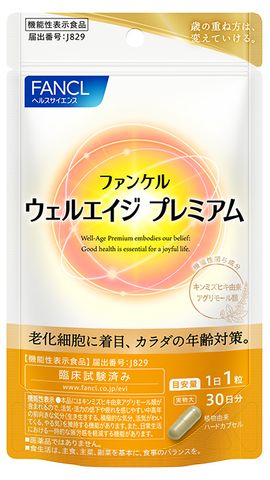

もちろんある。ただし、ここ5〜10年は、ほとんどの市場のニーズに対応し得るラインアップをすでに持っていると考えている。そのため近年の開発では、既存商品を含めて、新しいニーズを取り込むために、既存のブランド・商品のリニューアルや、ラインアップの拡大を検討することが多い。例えば、24年10月に発売したプレミアム版「プレミアムカロリミット」は、「カロリミット」ブランドの拡張を行ったものだ。

▲プレミアムカロリミット

——「プレミアムカロリミット」は、リニューアルで新しい要素を取り入れたということか?

その通りだ。ダイエット市場の移り変わりは早く、同じ商品が長く売れ続けるということは至難の業だ。

その中でカロリミットは長い間愛用いただいているブランドだが、新規性は不足していた。そこで、カロリミットの良さを生かしながら、市場のトレンドや、機能性のニーズを取り入れる戦略を取った。

シリーズ上最高峰の機能性で、ブランドが持つ、「食事の糖と脂肪対策」というコンセプトはそのままに、お客さまの「変わりたい」というニーズをサポートするため、高めのBMIを低下させる機能が報告されている「ローズヒップ由来ティリロサイド」を新たに配合した。

さらに、”体感”を重視し、お通じを改善する機能が報告されている「植物性乳酸菌K―1(L.casei 327)」を配合することで、便通改善の機能も加えた。お客さまの隠れた悩みであり、短期間で効果を感じやすい要素だからだ。体感の早さが、製品の期待やの満足感、継続するモチベーションにつながるような設計を行った。

カロリミットは、認知度の高さを生かしつつ、多機能化によって市場のトレンドに対応し、お客さまのニーズを満たすことを目指した。単なる多機能化ではなく、カロリミットというブランドの強みを生かし、お客さまに体感を実感してもらうためのリニューアルに取り組んだ。

—— 昨年の紅麹問題で、機能性表示食品の開発ペースに影響はあったか?

開発ペース自体は落としていない。機能性表示食品の開発には時間がかかるため、開発を止めるという選択肢はない。

——紅麹問題を受け、安全性を強化する取り組みは行ったか?

新たに始めたわけではないが、元々行っていた安全に関する情報発信を強化した。自社サイトに安心・安全の取り組みをまとめたページを作成したり、メディアの方々を対象に工場の見学ツアーを開催し、当社の品質管理体制を実際に見ていただいたりした。

——インフレによる価格改定は行ったか?

2025年4月に一部商品の価格改定を行った。当社の製品には四つの価格帯、①単品②3個セット③1カ月ごとの定期購入④3カ月まとめての定期購入——がある。今回は、単品価格である定価は維持し、割引率が高かった、「まとめ買い」「定期購入」の割引率を見直した。ただ、一部商品では、原材料高騰の影響で、単品価格そのものも改定しているものもある。一つ一つ確認し、価格を上げざるを得ない商品を厳選し、60品目ほどの価格を見直した。

定期購入のお客さまには、ご迷惑を最小限に抑えるため、価格改定後も3カ月間は旧価格で提供するという措置を取った。

——価格改定のコミュニケーションで工夫した点はあったか?

原料高騰の現状などを正直に伝えることを心がけた。定期購入のお客さまには価格移行までの猶予期間を設けるなど、サービス面での工夫でご理解いただくことに尽きると考えた。配送商品へのお手紙の同梱や、毎月発行している情報誌への掲載など、さまざまな方法でコミュニケーションを行った。

▲向山嘉一氏

——今後、健康食品事業の展望は。

大きく分けて二つのターゲット層、①プレシニア層(55歳〜64歳)②40〜50代の女性——に注力していく。

一つ目のプレシニア層(55歳〜64歳)だが、「キンミズヒキ」のサプリメントをしっかり確立していくことが最重要課題だ。既に機能性表示食品の届け出も完了しているが、「老化細胞に着目」した製品として、パッケージにもそのコピーを大きく入れることで、販売再開後には継続的に訴求していく。

40〜50代の女性に向けては、健康食品事業だけでなく会社全体として、「新しい内外美容」に取り組んでいく方針だ。化粧品・健康食品の両事業を有していることは当社の強みとなっている。これまでは、化粧品・健康食品のそれぞれの独立したアプローチで「美容」を捉えてきたが、今後はその概念を変え、両事業を持つ”ファンケルならではの内外美容”を追求していく考えだ。例えば、「サプリメントを飲み、化粧液をつける」というようなステップや習慣の提案などが挙げられる。「ファンケル流に何ができるのか?」と、健康食品・化粧品という部門を横断して検討・連携を図っている。