同研究では、便秘気味の健常者を対象にしたランダム化二重盲検プラセボ対照試験のデータを再解析し、腸内細菌叢および短鎖脂肪酸の変化を詳細に検討した。試験食品群では、プラセボ群と比較して有意な変化が確認されたという。具体的には、4週後に「Blautia属細菌」および「乳酸菌Streptococcus thermophilus」が増加し、12週後には「酪酸産生菌Alistipes putredinis」、「ビフィズス菌Bifidobacterium merycicum」「S. thermophilus」が増加した。また、便中の酪酸および酢酸も12週後に増加したというパンや麺などではなく、お米を選ぶときの理由について尋ねたところ、。

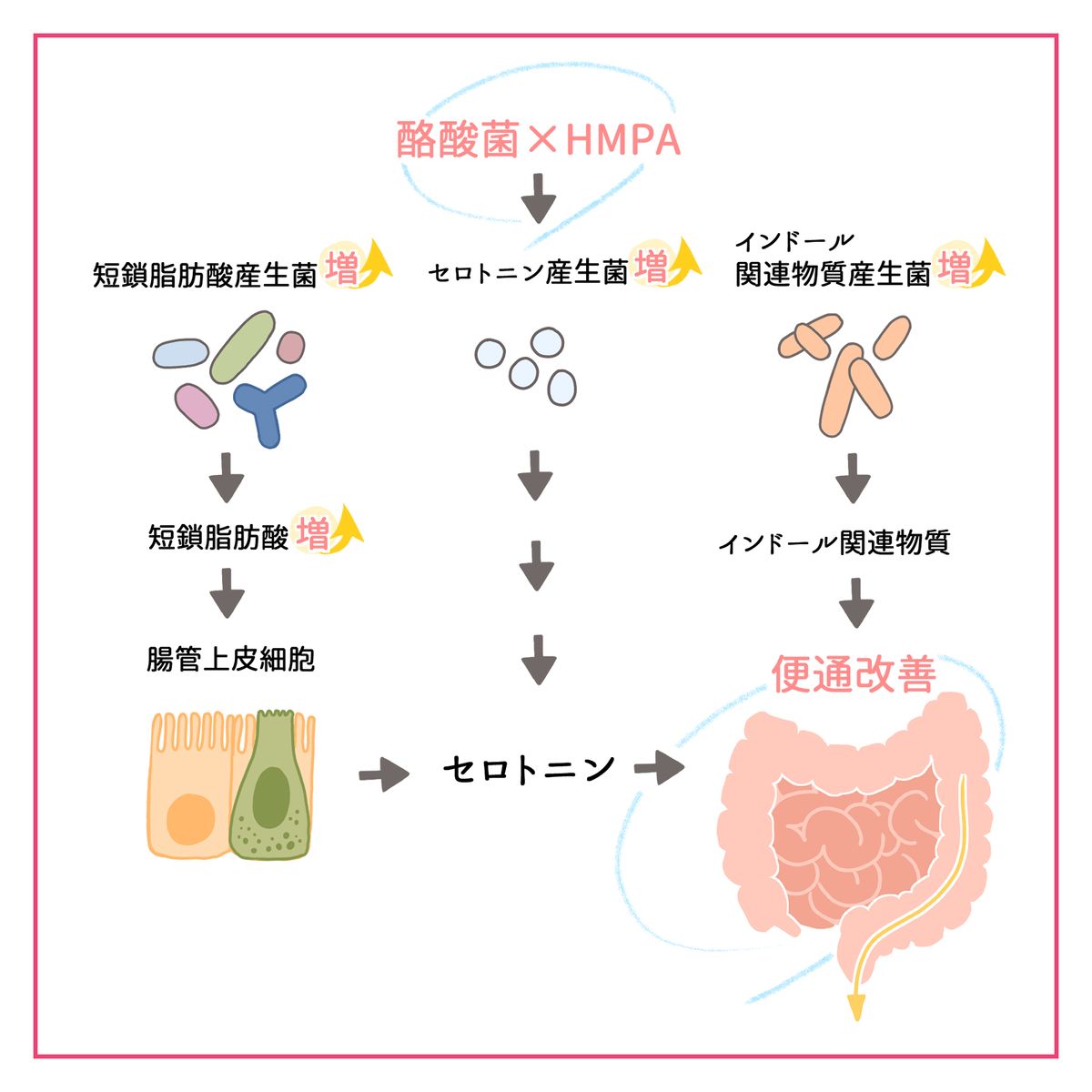

これらの結果から、「酪酸菌」および「HMPA」配合食品の便通改善効果は、短鎖脂肪酸産生菌の増加に加え、セロトニン産生菌やインドール関連代謝物を産生する菌の働きなど、複数のメカニズムを介して便通改善に寄与している可能性が示唆された。この研究は、腸内細菌による便通改善メカニズムの多様性を示すものであり、今後の便通改善戦略の検討に資する新たな知見となるとされている。

▲酪酸菌とHMPAの摂取による便通改善のメカニズムイメージ

この研究の詳細は、「診療と新薬」第62巻第9号に掲載されており、論文タイトルは「酪酸菌および3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸配合食品摂取による腸内環境改善効果の検討:「便秘気味な健常者」における便通改善効果のメカニズムの探索」である。著者は田中悠二(ニコリオ)、名嶋真智(日本臨床試験協会)、宮田晃史(日本橋エムズクリニック)、白土直(オルト)である。

※本記事の制作にあたってAIを活用しています。